平成24年3月29日 ふくろうチャーム

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうのチャームにしてみました。携帯電話に付けるのにちょうどよいふくろうです。

このふくろうは、松戸の伊勢丹でいろんな動物のチャームが展示してあるのを見て、ふくろうはあるかと聞いたところ、新宿の三越アルコットに限定品があると聞き、買い求めたものです。

平成24年3月27日 気になるJAL裁判の行方

今週末にJALの整理解雇を巡る裁判の判決が、東京地裁で出される予定である。大企業の整理解雇を巡る裁判であり、労務管理に携わる者であれば、ふくろうならずとも注目せざるを得ない裁判である。

整理解雇は、過去の判例法理として、4要件(下記参照)が、ほぼ確立されている。今回の判決は、当然、この4要素が備わっているかが大きな論点になることは間違いない。

確か3月29日(バイロット)と30日(客室乗務員)にわたって判決が出される予定である。どんな判決になるか、判決文を穴が開くほどに読み込むことになりそうだ。

(整理解雇の4要件)

- 解雇しなければならないほど経営が悪化している事実があること

- 解雇回避のための努力が十分になされた後の解雇であること

- 解雇する者の選定基準が、合理的な判断基準に基づいていること

- 解雇にいたる手続きが適切になされていること

平成24年3月25日 国民性

有史以来、現代ほどめまぐるしく世の中が動いている時代は無いかもしれない。とにかく、10年ひと昔といわれていたのが、ふくろうが学生時代である。今は、10年前は遠い昔である。四半世紀前には消費税もなかった。

しかし、一貫して変わらないものもある。それは国民性である。しかも、変わらないのは、悪い国民性であって、良い国民性は急速に失われつつある。戦後、占領軍が日本を強国にしないために採った施策が、今ここになって花開いているように感じられる。

良い国民性とは、一言で言えば、「お互いを大切に思う心」と言えよう。

悪い国民性とは、一言で言えば、「異質に感じられる者に対する徹底的ないじめ」と言えよう。

我が国は、1年前大震災で大打撃を受けた。この大惨事に対し、国民レベルでは、早く立ち直ろうという気概がある。しかし、国レベルでは小田原評定よろしく、一部の閣僚だけが頑張っているように思えてならない。

我が国の国民性の最大の欠陥は、政府は信用できないと分かっていながら、結果的には、政府の言いなりになっているということである。政府を権力者と言い換えてもよい。権力の構造からして、ある程度しかたないのであるが、デモクラシーが全く機能していないことが一番の問題なのである。

これは、国民の民主主義への理解度が極端に低いことによる。この民主主義への理解度が低すぎるために、権力者による暴虐も許してしまう。一つの具体例としては、権力者が無実の人を陥れて罪人にしようとしても、新聞もテレビも裏金でももらっているのかと思ううくらいに、人権を守る活動をしていない。

日本は、ものの見事に、かつての占領軍が意図していたような、民主主義国家としては四等国家のまま成長していない。一方では、職も無い若者が、仕事を通しての社会での教育をされずに歳をとっていっている。それを問題にしているようなふりをして、結果的に無視している政治家を誰も糾弾しない。

「お互いを大切に思う心」とは、人が成長することのできる環境において育っていく。その成長する機会が奪われても、口では問題にしても、真剣に取り組み問題解決に進まない。真剣に取り組む人たちは、権力によって潰されてしまいそうな状況である。

我が国は、このままいくと、本当に私利私欲の塊のような権力者達によって、早晩潰されてしまう可能性が高いと思わないではいられない。

平成24年3月23日 ふくろうのマルチケース

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうの「マルチケース」にしてみました。ケースといっても素材は毛糸です。

このふくろうは、携帯電話入れにもデジカメ入れにもなる優れものです。少しとぼけた顔したふくろうですが、色が4種類あるようです。atreの雑貨屋さんで買い求めました。

平成24年3月19日 高年齢者雇用安定法の議論に思う

高齢者雇用安定法改正案に対する経済界の反発が大きくなっている。改正案は、労使が合意した場合は企業が再雇用対象者を選ぶ基準を設けられる現行規定を廃止する規制強化が盛り込まれている。

反対する主な理由としては、若者の雇用機会を奪うことや人件費増大による経営圧迫が挙げられている。

この不況の中、大きくなることのないパイの取り合いになっていることは間違いないのだが、一度完成したシステムは容易に変えられないことを、この問題は現わしている。長い間続いた60歳定年制度に基づいて作り上げてきた企業の雇用・昇進・退職というの一連の処遇システムは、確立され過ぎてしまったため、変更すると必ずどこかに大きな歪を生むことになってしまっている。完成度が高すぎ硬直化してしまったということである。変化がなければ、ずっと継続されるであろうシステムであった。

時代の変化はシステムの硬直化を許してくれない。ではどうするか?

パイを大きくすることを考えるのが、まず最初であろう。どこの企業も必死になって考えていることである。しかし、パイは一向に大きくならないとしたら、パイの配分方法を変えて痛み分けするしかない。

ここで、どんな配分が公平かという問題が出てくる。 各企業、生き残りをかけた人事制度の抜本改革を迫られることになるが、この人事労務改革に成功した企業が、これから発展していくのであろうことは想像できる。

平成24年3月17日 ふくろうキーホルダー

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうのキーホルダーにしてみました。

キーホルダーといっても、縫いぐるみのようにポニョポニョしているふくろうです。

このふくろうは、近くの雑貨屋さんで買い求めました。

平成24年3月11日 危機管理を理解できない我が国の政治家に思う

今日で、東日本大震災から1年が経ちました。

東日本大震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心より祈念いたしております。

さて、テレビ報道を見ていると、今回の震災でその脆弱性が暴露された原子力発電所の是非について、不毛な議論が飛び交っているように思う。不毛という意味は、危機管理とエネルギー問題とをごちゃまぜにした議論がまかり通っているということである。

危機管理とは何か?国民の命、財産を侵すような危険な状態への対応のことである。国家としては、最優先課題と言ってよい。それに対してエネルギー問題とは、日本の経済力、産業構造、そしてエネルギー需要を勘案して考える事項なのである。

要するに、全く次元の違うものなのだ。

しかるに、原発の安全性に対する不安を言うと、エネルギー問題はどうするのかという反論が出てくる。しかし、この議論自体が的外れで頓珍漢な議論であることを誰も主張しない。本当に日本は不思議な国である。

簡単にまとめると、危機管理は国家の最優先課題なので、安全性が確保されない限り、原発は止めざるを得ないということである。これは反論の余地がない。福島原発の事故後、ストレステストとか言って何か行っているが、何をしているのか分からない。具体的に動くとするならば、せめて全部の原発の電気設備を浸水しない高台に移すとか、最低限その程度ぐらいは行わないと対応策とは言えないだろう。

我が国政治家の危機管理の無さを例えて言うなら、台風が被害をもたらすから、台風は日本に来てはいけないという法律を作れば台風は日本に来なくなると本当に信じているようなものなのである。この例えがナンセンスであることは言うまでもない。

しかし、こと原発になると、何か既得権にでもしがみつきたいのか、平然と危機管理の本質を無視して、安全と言いたがる。そして議論で負けそうになるとエネルギー問題と同じ土俵に下して議論しようとする。はっきり言って、今の政治家は危機管理を理解していない。

もっと危機管理の意味をよく理解し、前向きな議論をしてほしいと思っているのは、ふくろう一人ではないだろう。

平成24年3月10日 ふくろうビスケット

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうのビスケットにしてみました。といっても、ふくろうの形をしたビスケットというわけではありません。パッケージにふくろうが描かれてているビスケット箱です。

このふくろうは近くのお菓子屋さんで買いました。スウェーデン製のビスケットです。ちなみにビスケットの形はアルファベットの文字でした。

平成24年3月6日 ワタミの過労死問題

先月、神奈川県労働者災害補償保険審査官が、職場での過労死による自殺だったとして、2008年6月に起きたワタミの新入社員の労災を認める決定をした。

この事件は、当初、横須賀労働基準監督署は労災請求を退けていたが、遺族が不服申し立てをしていたものが認められたのである。

この決定に対するワタミ社長のコメントに対してネットが炎上したことは、みなさんご承知のとおりである。この問題は、居酒屋チェーンの労務管理がいかにコンプライアンスを欠く、非人間的なものかということを如実に現わしている。つい昨年も、庄屋の過労死した元従業員の遺族が、役員相手に起こした損害賠償の裁判の控訴審の判決があったばかりである。

人間を消耗品のように扱う労働環境が許されるはずはない。過労死が起こってから真摯に受け止めるのではなく、過労死など起こらない職場環境の構築を図らなければならない。厳しい価格競争にさらされる業界だからこそ、行政の指導が必要なのである。

過労死の基準が、昨年12月に改正されたが、国は基準の改正だけではなく、過労死を無くすための努力(行政指導)を今まで以上に行う必要があるだろう。

平成24年3月5日 現代の若者志向を考える

人間50年以上生きていると、世の中の時代の流れというものを感じずにはいられない。

ふくろうが生まれた時期は、「もはや戦後ではない」と言われ、世の中が高度経済成長に向けて動き出した頃であった。その後、「人手不足」という言葉が流行語となった。

しかし、中学生の時に起きたオイルショックにより、世の中に「不安」という感覚が充満した。その後の低成長期の時代に就職し、就職して数年程でどういうわけか世の中の景気が一気によくなり、後にバブル経済と言われる時期に遭遇する。

このバブルもすぐにはじけてしまい、30代40代は俗にいう「失われた20年」の時代となっている。今、50代になってリーマンショックと東日本大震災のダブルパンチで、日本は元気を失ってしまった。

そんな中、今の世相を反映している3つの事項が目に付いた。

一つ目は、バブル期に「三高」といった女性の結婚相手への条件が「三平」になったということである。

「三高」とは、高学歴、高収入、身長が高い、の3つがそろっているということである。一方、「三平」とは、平均的学歴、平均的収入、平均的身長、という意味で、どちらかというと、社会から落ちこぼれていなければ、性格が合えばそれで良いと言う意味のようだ。まあ、常識的考え方に戻ったと言えば言えなくもないだろう。

二つ目は、「キラキラネーム」である。

キラキラネームとは、今の子供たちの名前で、どう読むのか見当もつかないものを見かけるが、そんな一昔前では珍しかった変わった名前である。なお、面白いことに、漢字で名前を書いて読み仮名をふればよいものを、学校では、習った漢字は使用して、習っていない漢字は平仮名で書きなさいと指導していて、要するに漢字と平仮名が混在する全く読めない名前があるということである。親の身勝手がもたらしたものだが、学校の指導にも首をかしげざるを得ない。

三つ目は、FACE BOOKに代表されるソーシャルメディアの台頭である。

30年程前にインターネットが普及し始め、その後、情報を得る機会が格段に広がった。グーグルやヤフーに代表される検索サイトの充実、HPやブログによる情報発信は、我が国のグローバル化推進に大きな役割を果たしている。

しかし、ここにきて、一旦開かれたインターネットの世界が、少しずつ閉じ始めているように感じられる。ソーシャルメディアというものによってであるが、具体的にはface bookやmixyの存在である。我々が普段会話していることと同次元で限られた仲間と会話するネットの世界の出現と考えてよいだろう。これによってリアルではないリアルな世界を作ることが可能になる。

さてさて、ではこの3つがどうしたのかということであるが、要するに、今の若者は、物質的な欲求は以前に比べて極めて少なくなり、自分とその仲間だけの暗号みたいなものによる絆を大切にしているように思えるのである。子供の名前にしても、他人が読めない名前のどこに意味があるのか?ネットの世界でも、仲間内の会話が中心になりつつあり、広がりすぎた世界よりも自分たちの世界へと付き合う相手を選択する傾向がみられる。

これをひ弱になったと考えるか、アイデンティティを求める姿勢が強くなったと考えるかは、人それぞれだと思うが、みなさんはどうお考えだろうか?

平成24年3月3日 雪とふくろうの絵画

今週のふくろうの紹介です。今週は、久しぶりに絵画にしてみました。雪とふくろうです。桃の節句に雪は少し遅かったのですが、可愛いふくろうだったので、ご紹介させていただきました。

枝に寄り添うように二羽、そしてなぜか雪だるまと並んで一羽おります。もうお分かりのことと思いますが、このふくろうの作家さんは、前回紹介した帛紗のふくろうを書いた方と同じ方です。 このふくろうの絵は、岡山にいたときにふくろう美術館で買い求めたものです。

平成24年2月29日 文書管理の重要性

福島原発事故発生直後の対策会議の議事録が、全く作成されていなかったことが、先日問題になった。あきれかえった話であるが、多分、政治的判断で意識的に作らなかったのであろうことは予測し得ることである。本当にこの政権は、責任能力があるのであろうか?

このこと一つとっても、我が国は、文書に関する管理が恐ろしくいい加減な国であることが覗われる。役所は文書で仕事をしているのだから、もっとまともな管理をしているものと思っていたが、どうも買い被っていたようだ。

我が国において、「公文書の管理に関する法律」が施行されたのは、福田内閣のときである。それまでは法文化されていなかった。ちなみに福田内閣とは、福田赳夫内閣ではない。福田康夫内閣である。2009年成立の法律なのだ。

きっかけは、年金記録問題が起こり、あまりにも杜撰な管理が問題になったためなのだが、それまでは、法的根拠もなく、各省庁勝手に管理していたということであろう。

まあ、そんな昔のことは文句言ってもしかたないが、「公文書の管理に関する法律」が施行された後も、こんな状態が続いていたということか・・・コンプライアンスのかけらもない政権にはうんざりである。関係者は全員罰してしかるべきであろう。国民は、このような輩を許してはいけない。

平成24年2月25日 ふくろうの帛紗

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうの帛紗(フクサ)にしてみました。

このふくろうは、ふくろう美術館で買い求めたものです。この帛紗のふくろうを書いた方は、京友禅の絵を書く有名な方なのですが、にわかに名前が思い出せません。

平成24年2月23日 社会保険労務士の英訳は?

「社会保険労務士の英訳は?」と聞かれてすぐに答えられる人は何人いるでしょうか?自分が社会保険労務士であっても、知らない人が結構多いのが現実と思います。

Labor and Social Security Attorney

が正式な英訳です。実は2年ほど前に変更されてこの訳になりました。それまでの訳は、

Certified Social Insurance and Labour Consultant

としていたそうです。以前の訳は要するにコンサルタントだったのです。

「attorney」は、「(委任状で正式に代行を委任された)代理人」といった意味で、 「attorney in fact」は法律上の代理人、「attorney at law」はアメリカでは弁護士をいいます

。この変更は、社会保険労務士会連合会が悲願としている法的な代理権限の拡大を念頭にしているようですが、海外で「社会保険労務士」を説明するときには、この訳で相手によく理解してもらえるとのことです。というのは、「社会保険労務士」は、日本と韓国にしかない制度だからです。

連合会の悲願である「労働紛争の裁判」での代理権の獲得には、まだ長い道のりがありますが、実務も知っていて、なおかつ理論も知っている社会保険労務士の強みを生かすことのできる司法制度改革を切に願います。

平成24年2月19日 社内規程整備の重要性

現在、企業を取り巻く情勢は、予断を許さないものになっています。

①企業の不祥事の顕在化

昭和の終わり頃は順風満帆だった日本企業は、平成に入ってからの不況と時を同じくするように不祥事が目立つようになりました。これらのほとんどは内部通報によるものです。

②行政の対応の変化

時を同じくして、行政の姿勢が「事前規制」から「事後規制」に変わり、企業の自己責任が強く問われるようになりました。

③法改正

製造物責任法、株主代表訴訟制度、労働審判法、労働契約法など、法律が企業の自己責任の強化や透明性を求めるようになってきました。

⑤ICTの進展

情報通信技術の発展により、新しい企業倫理の問題が生じています。

以上、簡単にまとめてみましたが、どれも予断を許さないものばかりです。

こんな中、企業による内部統制システムの構築が強く求められています。会社法、金融商品取引法などは、組織業務の適正の確保を求めていますし、企業の内部統制は企業の生死をも左右するものになっているのです。

このような状況の中で、企業が自らを守る社内規程の整備が大きな課題となっています。就業規則や給与規程は元より、文書管理規程、営業秘密管理規程、パソコン取扱規程、出張旅費規程などは必要不可欠な規程になっています。また、場合によっては借上宿舎管理規程なども必要になります。

企業が、自己責任において事業を推進するためには、組織としてしっかりと決めごとを規程という文書にして整理し、社員に周知し、規程を守ること(コンプライアンス)を徹底することが必要です。当然、社員教育も必要になります。これらができて、初めて安全な事業推進が可能となるのです。

会社を発展させたいと思っている社長様には、社内規程の整備と社員教育の徹底をお勧めします。ふくろう人事サポートを活用して、御社の更なる発展を目指してください。

平成24年2月17日 乱立する「政治塾」に思う

この頃、あちこちで竹の子のように「何とか政治塾」という輩がニョキニョキと頭を出してきている。その老舗は、経営の神様とやらが作った政経塾であるが、そこの卒業生達を見ていると、本当に情けなくなってくる。経営の神様は、何故、私財をなげうってこんな国賊達を育てたのであろうか?もしかしたら、塾の理念とは無関係に、勝手に日本国を潰しかねない野心家の阿呆どもばかりが集まったのかもしれない。

どちらにせよ、この塾が我が国にとっては、有害な政治屋の育つ温床となっている事実に変わりはない。

つい最近も、大阪の方で明治維新をもじった団体が政治塾なるものを立ち上げた。こちらは完全に政治団体であるようだ。一大政治勢力になるべく子分をたくさん作りたいがための結社と言うべきであろう。一応は私塾と言うわけだから、何をしようと勝手ではあるが・・・

ふくろうは思う。政治塾なるものの行っている内容は、ディベートだの街頭演説の実践など、妙にテクニックに走りすぎている。政治の世界を志すのであれば、最低限、せめて我が国の抱えている次の問題点くらいはよく勉強してほしいと思う。

①デモクラシーの意味の確認(我が国に民主主義は無いこと)

②我が国における三権分立の形骸化(独裁政権の温床になりかねないこと)

③基本的人権の尊重(無実の罪で罪人にされかねないこと)

自分の子分を作るだけの政治塾は、我が国にとって有害無益であることを再確認する必要がある。

かつて、福沢諭吉が慶應義塾を創設した。彼は、日本が富国強兵策を推し進める中、「学問」の重要性を説いたのである。そして、塾は政治勢力を作るためのものであってはならないとしていた。学問を学ぶことがまず第一で、その後、各人の思う方向に進むべきとしたのである。

今にして思えば、偉大なことである。

私塾を作り、政治勢力拡大にひた走る極悪人どもに告げたい。せめて政治塾というのであれば、上の3つの問題点を掘り下げて勉強してほしい。そして、政治塾を政治結社の子分を作り出すような組織にはしてくれるなと切に願う。

平成24年2月15日 ふくろうのペンダント?いやブローチ?

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうのペンダントというかブローチというか、いわゆる飾り物にしてみました。

月をバックに枝にとまって、緑色に輝いているふくろうです。このふくろうは、昔、北海道展で来ていた「ルート3」というお店で買い求めたものです。

平成24年2月12日 ワーク・ライフ・マネジメントの時代

ワーク・ライフ・バランスが叫ばれてから久しくなります。国の施策も法改正も、すべてが労働時間の縮減に向かって動いており、今や「仕事と家庭の調和」は国策ともいえるものになっています。 以前、確か3年程前だったと思いますが、講演の中で「ワーク・ライフ・バランス」についてお話ししたときに、年配の方から「それは、昔流行った5時まで男と5時から男の両方やろうということなのですね」というご質問をいただき、思わず苦笑したことがありますが、確かに仕事もやるしプライベートも大事にするという点では共通の考え方ではあります。

アメリカでは、2年程前から「ワーク・ライフ・ハーモニー」という言い方に変わっておりまして、こちらの言い方もすぐに輸入されるかと思いましたが、国は未だに従前の「ワーク・ライフ・パランス」という用語を堅固しているようです。

さて、ここでふくろうは考えるのですが、会社としては、「仕事」と「生活」の調和を目指した施策は考える必要がありますが、本当に大切なことは、職員各自が、「仕事」と「生活」の調和をしっかりとマネジメントすることだと思うのです。つまり、会社が取り組むことも大事だが、一番大切なのは、個人個人が意識して「ワーク・ライフ・マネジメント」を行うことだということです。

つい最近読んだ本で「部下を定時に帰す仕事術」の中で、著者の佐々木常夫氏が「ワーク・ライフ・マネジメント」という言葉を使われていましたが、正にこの言葉こそが本当の意味での「仕事」と「生活」の調和の達成のためには必要なのだと思いました。

今は、自分で自分をマネジメントすることが求められる「ワーク・ライフ・マネジメント」の時代になっているのだと思ったしだいです。

平成24年2月10日 ふくろうの指人形

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうの指人形にしてみました。毛糸の指人形です。

ちゃんと後ろに翼もついています。少し顔がひょうきんです。

平成24年2月8日 年金交付国債が国を滅ぼす

基礎年金の国庫負担分を50%に維持するために年金交付国債が発行される。平成12、13両年度で6兆円の交付国債を発行し、消費税の増税を償還金に充てようというものだ。基礎年金の国庫負担50%は、ふくろうが社労士受験の勉強を始めたころに決まったことである。あれから9年程経つが、今まで何とか埋蔵金などで凌いできたが、今になってにっちもさっちもいかなくなったということであろうか・・・

http://www.fukurou-js.jp/category/1577061.htmlhttp://www.fukurou-js.jp/category/1578085.html

大津先生と言えば、人事制度の本も多く書かれている著名な方です。

ふくろうは、知識の吸収と言う目的の他、このような有名な先生の場合、どのように講演内容を組み立て、どのように分かりやすく説明するのかという視点からも聞くようにしております。さすがに話し方は流れるようで参考になりました。

社会保険労務士という職業柄、どうしても人事制度についてのご質問をお客様から受けることが多いのが実情です。内容は、本格的な制度構築から人事に関する日常の細かいご質問まで多岐にわたりますので、広い範囲にわたって対応できる能力が求められます。

人事制度の根本は「公正性」にあり、いかに「均衡」を図るかがその鍵になります。どんな場合にも「公正」と「均衡」を軸に対処していきたいと思っております。

平成24年1月19日 ふくろうクッション

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうの腰あてクッションにしてみました。中々可愛い顔立ちのふくろうです。腰あてにしてつぶすのが可愛そうなくらいです。

このふくろうは、近くの雑貨屋で見つけ、色違いがあるかと一生懸命探したのですが、まだ色違いのものが見つかりません。

平成24年1月17日 日本の物作りを憂うる

東電が電気料金の値上げを発表した。理由は、東日本大震災とそれに伴う福島原発事故の賠償問題であるが、あきれ返ってしまう暴挙である。

理由は以下とおりである。

(理由1)

福島原発の事故は、危機管理ができていなかったことによる人災であり、その賠償を理由に電気料金を上げることに正当性はないこと

(理由2)

東日本大震災後の計画停電により、日本の主要企業は、今まで以上に生産拠点の海外移転を始めている。この時期の電気料金値上げは、我が国産業の空洞化に拍車をかけることになること

(理由3)

そもそもが独占企業であり、競争原理の外にある組織が、内部改革を中途半端にして料金値上げを画策すること自体、許せない行為であること

上記のことは当たり前のことばかりである。日本の物作りを崩壊させる気なのであろうか?

しかし、実際の所は値上げするのであろうな・・・

監督官庁である経済産業省は何をしているのだろうか?大臣があの嘘つきの元官房長官であると、どんな理不尽なことでも通してしまうのであろうか?日本は崩壊への道を確実にひた走っているように感じてしまう。

平成24年1月15日 世の中の常識、マスゴミの常識???

内閣改造が行われた。何の意味があっての改造か分からないが、とにかく非難されている閣僚を更迭したというところのようである。国務大臣を決めるのは総理大臣の権限であるから、好きにすればよい。

ふくろうがよく分からないのは、この内閣改造人事を巡って、マスゴミがああでもないこうでもないと意味もなくわめきたてていることである。

大臣になって何か月か経ってその実績を評価するのは良い。しかし、なりたてで1日か2日しか経っていないのに、あいつは良くないとか何で言われなきゃならないのか?言う方は、単に自分が好きか嫌いかで騒いでいるだけではないか?そんな個人の好き嫌いを電波に乗せて流すな!

日本人の変なところなのではあるが、たとえば外国から日本に来た人に対し、降り立った空港で「日本の印象は?」などとインタビューすることがある。日本に着いたばかりの人にこんなことを聞いて、どんな回答を期待しているのだろうか?

政治評論家などという無責任な輩の発言は、本当に聞くに堪えられない。実績も見ないで自分の好みで悪口を言うことを許してよいのだろうか?ふくろうは、特に今回の内閣改造で何も期待はしていないが、就任早々悪口ばかり言われているのを聞くと、「実績見てから批評しろよ」と言いたくなる。

日本とは、マスゴミ風情のいい加減な風評によって、国にとって大切なことが大きく左右されてしまう恐ろしい国のように思えてならない。

平成24年1月13日 ふくろうカード

今週のふくろうの紹介です。今週は、ふくろうのカードにしてみました。可愛いふくろうカード達は、これまた可愛いふくろうの箱の中におさめられています。

このふくろうは、インターネットで通信販売しているのを見つけて、高知からお取り寄せしたものです。

平成24年1月11日 我が国の民主主義の危機を考える

ある大物代議士の政治資金規正法違反の裁判が始まった。この裁判、そもそも裁判になるような事件ではない。検察庁が何回も調査して起訴はできないと判断したものを、誰がどのように判断しているのかも分からない闇の審査会が勝手に強制起訴した裁判である。

我が国の民主主義が崩壊していく様子を目の当たりにして、良心を持つ一市民として、このような人権蹂躙が行われていることに憤りを感じずにはいられない。

一番の問題は、いじめ思想に貫かれた「マスゴミ」の報道である。日本のテレビ、新聞は「人権」というものを知らない阿呆の集まりである証拠として、各報道を記録しておきたいくらいである。大物代議士に対する悪意に満ちた報道は、明らかに人権問題として糾弾すべき暴挙であることを、日本国民は認識する必要がある。まかり間違っても「マスゴミ」の誤った報道に迷わされてはいけない。

個人をここまで追い詰めて濡れ衣を着させる権利が「マスゴミ」にあるというのか!

我々日本人は、裁判制度のあり方について、真剣に考えなければならない場面にきている。今回の冤罪裁判がまかり間違って有罪にでもなろうものなら、完全に日本の民主主義は死に絶えてしまう。無実の人に勝手に罪を着せて罪人にすることが合法的に認められることになるのだ。そんな暗黒の世の中にならないためにも、市民一人ひとりが「基本的人権」について再度考え直す必要があるだろう。

平成24年1月9日 民主主義の常識、野豚の常識?

野豚のように太った首相が、新年早々「ネバー・ギブアップ」と繰り返し主張しているが、頑張って主張しているのは「消費税率を10%」にすることだけである。なんでこんな人間が我が国の首相をやっているのか?日本とは不可解な国である。

そもそも政権を選挙でもぎとった今の与党は、マニフェストなる政権公約を約束して政権を取ったのである。だから、政権公約は絶対に果たさなければならない。果たすことができない場合は、総選挙を行わなければならないことは、民主主義国家では当たり前のことである。

「民主主義」とは人間界の概念で、野豚の世界では、そんなものは存在しないのであろうか?はっきり言って、野豚を選挙で当選させた選挙区有権者の日本国民としての良心さえ疑いたくなる。

とにかく政権公約を果たせないのであれば、さっさと総選挙を行わなければならない。それがまず第一になすべきことである。こんな民主主義の「イロハ」も知らぬ野豚が首相になってしまう我が国は、世界の物笑いになっているであろう。

新年早々、首相の行うべきことは決まっているのであるが・・・

平成24年1月6日 ふくろうの貝殻ブローチ

今週のふくろうの紹介です。今週は、「貝殻ブローチ」のふくろうにしてみました。

御覧の通り、二羽のふくろうが寄り添い、キラキラときれいに光っております。

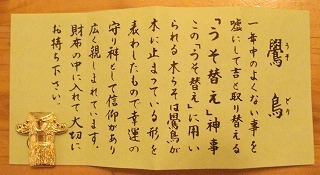

平成24年1月3日 初詣に行ってまいりました

初詣は、毎年、氏神様の松戸神社にお参りします。

お参りをすると、おみくじを引きたくなります。ということで、おみくじを引きます。今年は、「鷽鳥」(うそどり)なるものがおみくじに付いてまいりました。

この「鷽鳥」、1年中の良くないことを嘘にして吉と取り替えてくれるありがたい鳥のようなのです。

上の写真は、鷽鳥とその説明書きを撮ったものです。左下の金色のものが鷽鳥です。よく見ると梟に見えなくもありません。

一瞬、「鷽鳥」とは「梟」のことかと思ったのですが、良く調べてみると、鷽鳥という鳥は実在しておりました。写真の鷽鳥はふくろうに見えるのですがねえ・・・

平成24年1月2日 新年あけましておめでとうございます

新年、あけましておめでとうございます。旧年中は、大変お世話になりました。

本年もよろしくお願いいたします。

新しい年を迎え、心も新たにという気持ちでいっぱいです。特に昨年は、未曽有の大災害があり、日本は折からの不況とのダブルパンチを受けてしまいました。今年こそは良い年にしたい願う気持ちは、日本国民の心底願うところです。

ふくろうとしては、特定社会保険労務士およびリスク・マネジメント管理士として、飛躍する一年にしたいと思っております。従来から行っている手続業務、相談業務に加え、講演会なども積極的に行い、コンサルタントとしての幅を拡げていく予定です。

今年も、ふくろう人事サポートをよろしくお願いいたします。

ふくろうのつぶやき(平成24年4月から7月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成24年1月から3月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成23年11月から12月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成23年9月から10月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成23年5月から8月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成23年1月から4月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成22年9月から12月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成22年5月から8月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成22年1月から4月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成21年9月から12月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成21年5月から8月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成21年2月から4月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成20年11月から平成21年1月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成20年8月から10月)のバックナンバーは こちら

ふくろうのつぶやき(平成20年5月6日から7月)のバックナンバーはこちら

ふくろうのつぶやき(平成20年3月から5月3日)のバツクナンバーはこちら

ふくろうのつぶやき(平成20年1月〜2月)のバックナンバーはこちら

ふくろうのつぶやき(平成19年)のバックナンバーはこちら