ふくろう人事サポートでは、会社発展のためのリスク・マネジメントのコンサルティングを行っています。

会社の不祥事が社会問題化する中、いつ何時、自分の会社がこの問題に巻き込まれるかわかりません。たとえ自社は問題を起こさなくても、関連会社や系列会社の不祥事の影響を受けることもあるのです。過去、多くの企業が不祥事の痛手から立ち直ることができずに消えていきました。会社を取り巻くリスクは、無視できない大きなものとなっています。

2006年の新会社法や金融商品取引法は、大企業を規制したものですが、大企業と取引のある中小企業も無関係ではいられません。取引先から大企業ほどではなくても、当然のごとくその遵守を求められることが考えられます。

平成28年1月には個人番号(マイナンバー)制度が動き出し、特定個人情報の保護が大きな課題になります。各企業は、その対応にも追われることになります。

ふくろう人事サポートでは、人事労務に留まらず、ERM(エンタープライズ・リスク・マネジメントまたは全体的リスク・マネジメント)のシステム構築、運営、監視に関するコンサルティングを行っています。しっかりとしたリスク・マネジメントを行い、会社が儲かるシステムを構築し運用しましょう!

会社が発展するためには、リスク回避やリスク移転が

必要ですが、一番重要なことは、リスク・テーキングする

ことです。

リスク・テーキングにより会社の価値が作られ、リスク・

マネジメント本来の目的である

企業価値の創造

が達成されます。企業価値が高まることにより会社が発展していくのです。

1 リスク・マネジメントの本質

「リスク」とは、一言で言うと「起こり得る結果の変動」と表現できます。組織にとってリスクとは、「組織の経営理念を攪乱する事象」ということができ、リスクとは組織の進歩発展を妨げる物事、事象の一切をさします。

リスクは8つの意味に整理されます。

①損失(または事象)の可能性

②損失(または事象)の確率

③損失(または事象)の原因

④危険な状態

⑤損害や損失(または事象)にさらされている財産、活動、人

⑥潜在的損失(または事象)

⑦実際の損失(または事象)と予想した損失(または事象)との変動

⑧損失(または事象)に関する不確実性

「リスク・マネジメント」とは、「組織の使命に沿って、リスクと不確実性のもたらす悪影響を、リスクの確認、測定、リスク処理技術の選択、実施、統制の各プロセスを通じて、極小のコストで極小化するマネジメントにおけるセキュリティ機能」です。つまり、不確実性とリスクをマネジメントすることなのです。

そして、そこから組織本来の価値を創造し保全することがリスク・マネジメントの本質であると言えます。

そのためには、

・変化に敏感であること

・知識(技術)を習得すること(無知でないこと)

が必要となります。

2 リスク・マネジメントの定義

組織の目標を攪乱するものを「将来の不確実性とリスク」ととらえ、

リスク・マネジメントとは、

組織の目標もしくは目的に沿って将来の不確実性とリスクの悪影響を、最少のコストで最小化するため、

それらを

①確認し、②測定し、③最適な処理技術を選択し、④実施し、⑤統制する

プロセスを通じて

安全・安心・安定を保証する経営と管理の一機能である

ということができます。

リスク・マネジメントは、5つの要素から成り、サンドイッチに例えられることがあります。

①コンプライアンス(法令遵守)

②損失の危機の管理

③内部統制

④コーポレート・ガバナンス

⑤CSR(企業の社会的責任)

それぞれについて、各項目ごとに別途説明してますので、ご確認ください。

3 リスク・マネジメントの歴史

1970年代から80年代にかけての「ジャパン・アズ・ナンバーワン」時代が終わり、1985年のプラザ合意以降の円高ドル安により、1990年代に入ると日本のバブル経済は崩れ去りました。その後の失われた20年は辛くも切り抜けたものの、2008年9月のリーマンショックは、世界経済に大打撃を与えるものでした。

この40年の間、国内外では次のような変化が起きていました。

(1)頻発する不祥事、品質管理問題

食品偽装表示に代表される不正表示の問題、リコール隠し等、社会の信頼を裏切る企業の不祥事事件が頻発しました。

(2)財務報告への不信感

アメリカでは、200年のエンロン破綻等による財務諸表に関する不信増大から企業改革法が成立し、COSOは新たなERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)フレームワークを公表しました。

日本においても不適切な会計情報開示問題(西武鉄道・カネボウ等)が相次ぎ、2008年4月に内部統制報告制度へと繋がりました。

(3)新会社法の成立

2006年施行の新会社法では、大会社では内部統制システムの構築の基本方針を定めることが取締役会の義務となり、取締役の善管注意義務、忠実義務となりました。

(4)事業継続の取り組みへの期待

災害の多い我が国では、災害時でも事業継続を可能にする仕組みが重要であることから、内閣府は2005年に事業継続ガイドラインを公表し、10年以内(2015年)に大企業の100%が事業継続管理の仕組みを整備するという目標を打ち出しました。

(5)説明責任(アカウンタビリティ)の重視

株式持ち合い構造の変化の中で、「もの言う株主」が増加し、株主、投資家に対する経営リスクの説明責任が重視されてきています。

(6)企業の社会的責任(CSR)への注目

企業、社会の健全な成長のため、企業が不祥事を未然に防止するとともに、社会貢献活動を積極的に果たすCSRの動きが加速し、さまざまなステークホルダーを対象とするリスク対応が求められるようになりました。

これらを受けて、全員参加のリスク・マネジメント(ERM)への取り組みが求められるようになんりました。ERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)への取り組みが求められるような経営環境の変化として次の事項がありました。

(1)規制緩和の進展

(2)リスクの多様化

(3)経営管理のあり方(コーポレート・ガバナンス)の変化

(4)経営者による説明責任

2006年の新会社法では、取締役会の責任として次の3点セットが義務付けられました。

(1)損失の危機の管理

(2)内部統制

(3)コーポレート・ガバナンス

同じく、金融商品取引法(日本版SOX法)が法制化され、内部統制について4つの目的と6つの基本的要素が決められました。

4つの目的

(1)業務の有効性および効率性

(2)財務報告の信頼性

(3)事業活動に関わる法令遵守(コンプライアンス)

(4)資産の保全

6つの基本要素

(1)統制環境

(2)リスクの評価と対応

(3)統制活動

(4)情報と伝達

(5)モニタリング(監視活動)

(6)IT(情報技術)への対応

このように、リスク・マネジメントは、会社発展のためには取り組まなければならない必要事項となっているのです。これは、大企業にとどまらず、大企業と取引のある中小企業においても必要となります。

4 リスク・マネジメントのプロセス

ISO31000では、リスク・マネジメントは、認証ではなくプロセスであると定められています。つまり、リスク・マネジメントで重要なのは、プロセスを踏むことなのです。

(1)リスクの実情を把握すること

(2)リスクを評価すること

(3)リスク分析を行うこと

(4)リスクの優先順位づけを行うこと

(5)リスク処理を行うこと

上記のプロセスを踏みながら、各段階で、報告・連絡・相談を行いコニュニケーションをとのことと、各段階での監視と見直しを行い、PDCAサイクルを回すプロセスが、リスク・マネジメントなのです。

ふくろう人事サポートでは、中小企業向けのリスク・マネジメント・コンサルティングを行っています。会社発展のため、是非、ご活用ください。

→お問い合わせはこちら

特に近年では、働き方改革を受けて、各種ハラスメントの研修会講師のご依頼がおおくなりました。

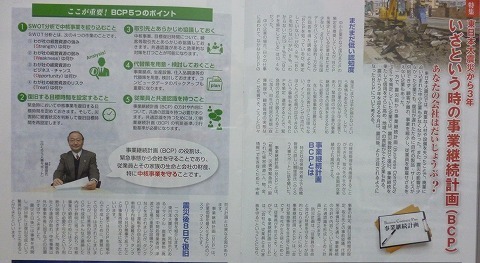

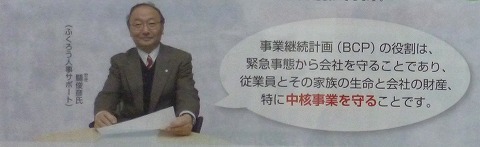

松戸商工会議所会報“ブリッジ”2014.3月号の特集「東日本大震災から3年・いざという時の事業継続計画(BCP)」でインタビューを受けました。

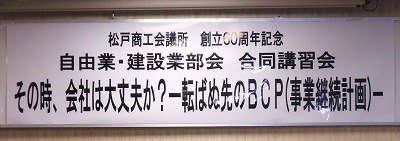

松戸商工会議所60周年の記念講習会で講師をしました。

(平成23年12月13日・松戸商工会議所5階大会議室)

研修会、講習会の講師につきましても、ご依頼に応じる用意があります。

ふくろう人事サポートでは、「安全安心宣言」をしております。

千葉県の松戸市を中心に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にお応えします。

2000年以降の企業の不祥事等についてまとめてみました。

雪印乳業の大量食中毒事件、それに引き続くグループ企業である雪印食品の偽装による倒産事件、横浜市立大学病院の患者取り違え事故、東京女子医大病院のカルテ改ざんによる医師逮捕事件と特定機能病院、池田小学校児童殺傷事件、官公庁の汚職事件、地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災、1997年に崩れた大企業不倒神話の崩壊(日産生命、山一證券、北海道拓殖銀行等の相次ぐ倒産)、2000年のY2K問題、狂牛病(BSE)、9.11米国同時多発テロ、日本ハムの国産牛肉偽装、JR西日本脱線事故、柏崎刈羽原発事故、ライブドア・村上ファンド事件、シンドラーエレベーター事故、パロマ工業のガス湯沸し器事件、不二家の期限切れ原料使用、大林組の談合、コムスンの介護報酬不正請求、ミートホープの牛肉ミンチ偽装、石屋製菓(白い恋人)・赤福・船場吉兆の賞味期限・製造日付の改ざんなど、大相撲時津風部屋の新弟子死亡事件、比内鶏の原料偽装、NOVAの契約解除金トラブル、毒入り餃子事件、大分県教育委員会収賄事件、三笠フーズの事故米不正転売、ベトナムのODAにからむ賄賂(不正競争防止法)ジャニーズ事務所(草彅剛)の公然わいせつ罪、日本漢字能力検定協会の多額不正利益計上、サンミュージック(酒井法子)の覚醒剤取締法違反、トヨタのプリウスのリコール問題、相撲協会の力士野球賭博事件、帝京大学の院内感染の報告遅延、尖閣列島沖の漁船衝突事件、派遣切り等雇用問題、日本漢字能力検定協会の多額不正利益計上問題、東日本大震災、福島原子力発電所の被災、いじめ自殺問題、大王製紙事件、オリンパス事件、水島製油工場内の海底トンネル事故、竹島をめぐる日韓領土問題、新潟トンネル爆発事故、オスプレイ配備問題、シャープの業務締結問題、尖閣列島の領有権問題、日本触媒姫路工場爆発事故、警察のセクハラ問題、カルビー「堅あげポテトガラス片混入」事件、北海道登別市など4市町村の大規模停電、中央自動車道笹子トンネル崩落事故、高校生ボート転覆「短時間で波風強く」、アルジェリア人質殺害事件、日本柔道暴力事件(女子柔道)、ボーイング787の安全性の問題、国勢調査人口水増事件、中国の大気汚染物質の日本への飛来、ボストン・マラソン爆破事件、橋下徹「従軍慰安婦」発言問題、プロ野球「飛ぶボール」問題、エドワード・スノーデン米国家安全保障局(NSA)の監視活動暴露事件、アシアナ航空事故(サンフランシスコ空港での着陸事故)、カネボウ美白美容液事件(化粧水による白斑発生)、米軍ヘリコプター沖縄山林墜落事故、京都府福知山市花火大会露店爆発事故、秋田書店景品水増事件、愛知県警の秘密情報漏えい事件、JR函館線の脱線事故、みずほ銀行の暴力団関係者への融資放置問題、福岡市整形外科病院火災事件、阪急阪神ホテルズ食材偽装事件、 三瀧商事米産地偽装問題、JR北海道のレールデータ改ざん事件、千葉リサイクルセンター(野田市)爆発事故、猪瀬東京都知事の徳洲会からの借入金疑惑事件、自民党石破幹事長「反対デモはテロと変わらない」ブログ発言、特定秘密保護法案の成立、北朝鮮が張成沢氏を処刑、神奈川県三浦市の埋立地への米軍ヘリ不時着事件、王将の社長銃撃事件、マルハニチロ冷凍食品農薬混入事件、敷島製パン和菓子カルキ臭事件、三菱マテリアル」四日市工場爆発事故、海自輸送艦と釣舟の衝突事故、浜松市立小学校給食ノロウィルス感染事件、新日鉄住金名古屋製鉄所火災、ノバルティス社員臨床研究デ−タ回収作業関与事件、大手百貨店5社偽ブランド品販売事件、東急東横線追突事故、記録的大雪による交通混乱・食糧不足、鹿児島県議会議長会職員横領事件、バリ島沖ダイビング事故、全日展架空人物受賞問題、京浜東北線JR川崎駅構内脱線事故、ビットコイン取引運営会社の民事再生手続き申請事件、北陸自動車道サービスエリアでの夜行バス追突事故、浦和レッズサポーター差別垂幕問題、マレーシア航空370便消息不明事件、東芝フラッシュメモリー技術漏洩事件、浦賀沖貨物船衝突事件、STAP細胞論文捏造疑惑、沖ノ鳥島桟橋工事事故、神戸市三宮ビル解体現場足場崩落事故、韓国旅客船沈没事故、ピーチ航空機急降下事件、韓国交通機関事故続発、厚生労働省職業訓練事業不正入札問題、AKB刺される事件、古谷乳業成田工場紙パック牛乳による千葉県小中学校給食集団食中毒事件、都立高校入試採点ミス問題(18人が不合格扱い)、東京女子医大病院子どもに禁止の鎮痛剤投与事件、常滑市民病院造影剤投与直後女児死亡事件、ノバルティス元社員による治療薬データ改ざん事件、東武東上線クレーン車電線接触炎上事故、新座市固定資産税27年間誤徴収事件、小田急線相模大野駅脱線事故、トヨタ65万代リコール(エアバック不具合)、東京都議会セクハラ野次事件、高松市選挙管理委員会白票水増し事件、JR池袋駅近くの脱法ハーブ吸引者による交通事故、兵庫県議会議員政務調査費不正使用号泣会見、ベネッセ顧客情報流出事件、台風8号による災害(土石流災害等・H26.7)、マレーシア航空機ウクライナ撃墜事件、平川市長選挙違反事件(市会議員20人中15人逮捕で議会開催できず)、長野県上田市小学生サッカー大会・高校生ラグビー大会約300人食中毒事件、日本マクドナルドのチキンナゲット保存期限切れ鶏肉使用事件、韓国列車正面衝突事件、ベトナムからの輸入シシャモ汚物殺鼠剤混入事件、岐阜県警の中部電力子会社シーテックへの情報漏洩事件、ニチレイカレー加熱殺菌未処理7500個自主回収、タイ代理出産事件、広島土砂災害、日本12社・中国独禁法違反事件、玉川日産病院インスリン投与事件、デング熱感染事件、海上自衛隊員いじめ自殺事件、新日鉄名古屋製鉄所の相次ぐ爆発事故、経団連の政治献金関与再会、全国各地の局地的大雨(2014.9.10〜11)、朝日新聞相次ぐ誤報謝罪会見、川内原発再稼働、スコットランド独立問う住民投票、エア・ドゥ点検記録改ざん事件、御嶽山の火山爆発、韓国遊覧船座礁事故、独立行政法人「労働者健康福祉機構」障害者雇用促進法雇用率達成虚偽報告事件、香港の大規模デモ、韓国地検が産経新聞前ソウル支局長を在宅起訴、米エボラ出血熱感染問題、小渕議員政治資金不適正支出疑惑、松島議員公職選挙法違反疑惑、エボラ出血熱騒動、たかの友梨従業員マタハラで提訴、消防無線談合事件、タカタ製エアバッグリコール事件、JA福井県経済連に公取が排除命令、渋谷道玄坂工事土砂崩れ死亡事故、徳島県大雪による200世帯以上孤立、

日清食品冷凍がゴキブリ虫混入で冷凍パスタ回収、ペヤング虫ゴキブリ混入でまるか食品が自主回収、大韓航空機副社長ナッツリターン事件、マックナゲット異物混入事件、離乳食コオロギ混入事件、イスラム国人質事件、トランスアジア航空機台湾で川に墜落事件、海自ヘリ行方不明事件、日産自動車元社員情報不正取得事件、首都高速道路7号小松川線火事、

米原油輸送列車脱線爆発事件、大塚家具内紛、東武線踏切車接触事故、プリマハムフライドチキンビニール片混入、東洋ゴム免震材データ改竄事件、JR山手線支柱倒壊事故、アシアナ航空機広島空港着陸失敗事件、

首相官邸屋上ドローン落下事件、JR長崎線・特急かもめ緊急停止事件、、日本年金機構個人データ125万件流出事件、

長江大型客船転覆事故、那覇空港自衛隊機旅客機ニアミス事件、協会けんぽPCウイルス感染事件、

東芝利益かさ上げ事件、調布市小型飛行機墜落事故、北海道苫小牧市沖フェリー火災事故、JR京浜東北線の横浜―桜木町架線事故、中国天津工業地帯大爆発事故、相模原市米軍基地爆発事故、東京オリンピック・エンブレム盗用事件、

記録的豪雨による洪水(特に常総市での鬼怒川氾濫対応問題)、独フォルクスワーゲン社不正ソフト搭載事件、日本歯科医師連盟政治資金規正法違反事件、

三井レジデンシャル施工マンション施工不良事件、太平産業肥料成分偽装事件、

パリ同時テロ事件、化血研血液製剤不正製造・不正記録隠ぺい事件、

JR山手線新型車両トラブル事件、

JR新駅足場崩落事故、堺市・68万人情報漏えい事件、廃棄カツ横流事件、長野県軽井沢町バス転落事故、

検定途中教科書教員閲覧事件、ウィッツ青山学園不適切授業事件、パナマ文書事件、三菱自動車の燃費不正問題、新名神高速道路の橋桁落下事故、羽田空港滑走路耐震改ざん事件、新名神高速建設現場支柱事故、大韓航空機羽田空港事故、善光寺貫主セクハラ事件、佐賀県教育委員会情報漏えい事件、バングラデシュでのテロ事件、気象庁地震速報「震度7」誤配信、PCデポ問題、富山市議会議員政務活動費不正受給事件、築地市場移転予定地豊洲盛土問題、

化血研問題、東京大停電、六本木鉄パイプ落下事故、シーチキンにゴキブリ混入事件、博多駅前大規模道路陥没事件、

佐川急便駐車違反身代わり事件、飯塚市長賭麻雀事件、糸魚川市大火災、おとり広告問題、三井住友銀行横領事件、文科省天下りあっせん事件、和歌山県有田市石油工場大火災、アスクル倉庫大火災、森友学園への国有地売却問題、那須温泉ファミリースキー場雪崩事故、東芝の監査法人意見表明無決算発表、

消防救急デジタル無線入札談合事件、加計学園問題、商工中金不正融資事件、

相次ぐ過労死事件、ANA与圧系統トラブル事件、長崎作業船転覆事件、日産の工場での書類偽装、神戸製鋼アルミ強度データ改ざん事件、スバル無資格検査事件、三菱マテリアル子会社検査データ改ざん事件、リニア新幹線談合事件、大阪大学・京都大学の入試出題・採点ミス事件、日本年金機構マイナンバー業務再委託問題、財務省事務次官セクハラ事件、日大アメフト違法タックル事件、日本医科大学文科省局長子弟裏口入学事件、日本ボクシング連盟事件、中央官庁障害者雇用水増問題、Y&M藤掛第一病院エアコン故障による患者熱中症死亡事件、大学医学部の不適切入試問題、KYBのビル免震・制振装置検査データ改ざん問題、レオパレス違法建築事件、